자동 열차 정지 장치

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

자동 열차 정지 장치(ATS)는 열차의 안전 운행을 위해 사용되는 자동 열차 제어 시스템의 일종이다. 1969년 대한민국에 처음 도입되었으며, 일본의 ATS-S와 유사한 형태를 갖추고 있다. 1974년 수도권 전철화 이후 다변주파수점 제어 차상 연속 속도 감시식 ATS가 도입되었으며, 현재 한국철도공사 관할 노선과 서울교통공사 일부 노선에서 사용되고 있다. 일본에서는 1921년 최초의 기계식 ATS가 도입되었으며, 이후 다양한 형태의 ATS가 개발되어 사용되고 있다. ATS는 열차의 속도를 감시하고, 정지 신호를 위반할 경우 자동으로 제동을 걸어 사고를 예방하는 역할을 한다. 하지만 기관사의 확인 조작에 따라 안전성이 취약하다는 문제점이 있으며, 이를 개선하기 위해 ATP(유럽형 열차 제어 시스템) 또는 ATS-P로의 개량이 진행되고 있다.

자동 열차 정지 장치(ATS)의 역사는 과거에 발생한 철도 사고와 그 교훈에 의한 개선의 반복이라고 할 수 있다.[13]

2. 역사

연도 사건 및 내용 1921년 (다이쇼 10년) 도카이도 본선 시도메역 - 시나가와역 구간에서 자기 유도 방식의 ATS 시험. 1927년 (쇼와 2년) 도쿄 지하철도 (현재의 도쿄 메트로 긴자선)가 일본 최초의 ATS 실용 운용 노선으로 개업 (타자식). 1941년 (쇼와 16년) 산요 본선 아보시역 열차 충돌 사고. 1954년 (쇼와 29년) 야마노테선·게이힌 도호쿠 선에서 B형 (궤도 전류식) 차내 경보 장치 사용 개시. 1956년 (쇼와 31년) 산구 선 로쿠겐 사고. 일본국유철도(국철)가 전 노선에 차내 경보 장치를 설치하기로 결정. 1960년 (쇼와 35년) 도영 지하철 1호선 (현재의 아사쿠사선) 개업. 상호 운행하는 게이세이 오시아게선과 함께 궤도 전류식 ATS (1호형 ATS) 채용. 1962년 (쇼와 37년) 미카와지마 사고. 국철이 전 노선에 설치 중인 차내 경보 장치에 비상 제동 타이머를 부가하여 "자동 열차 정지 장치(ATS)"로 만듦. 1964년 (쇼와 39년) 나고야 철도 신나고야역 구내에서 열차 추돌 사고 발생. 사철에서는 처음으로 속도 조사 기능이 있는 ATS 설치. 1966년 (쇼와 41년) ATC를 이미 도입한 도카이도 신칸센을 제외한 국철 전 노선에 ATS 설치. 1967년 (쇼와 42년) 운수성이 대형 사철 등에 ATS 설치를 지시. 1968년 (쇼와 43년) 오차노미즈역 추돌 사고. 경보 유지 장치 설치, ATS 확인 처리 2단계, ATS 확인 처리 후 주의 환기 기능 추가. 1974년 (쇼와 49년) 간사이 본선에서 ATS-P 시험 운용. 1984년 (쇼와 59년) 산요 본선 니시 아카시역 열차 탈선 사고. 현재의 ATS-P의 원형인 트랜스폰더를 사용한 H-ATS 개발 결정. 1986년 (쇼와 61년) 산요 본선 니시 아카시역 외 3개 역에 트랜스폰더식 H-ATS (현재의 ATS-P) 설치. 1988년 (쇼와 63년) 게이요선에서 트랜스폰더식 전면 ATS-P 사용 개시. 1989년 (헤이세이 원년) 이다선 기타토노역 열차 정면 충돌 사고·한와선 덴노지역 열차 충돌 사고와 같이, 기존 ATS의 약점을 이용한 사고 다발. 1990년 (헤이세이 2년) JR 동일본·JR 서일본에서 ATS-P 정비 순차적 실시. 1997년 (헤이세이 9년) 주오선 오쓰키역 슈퍼 아즈사 충돌 전복 사고. 2000년 (헤이세이 12년) JR 동일본이 ATS-Ps 개발.[15] 2002년 (헤이세이 14년) 국토교통성에서 중소 사업자에 대해 보조금을 교부하여 ATS 정비 지시. 2005년 (헤이세이 17년) 도사 구로시오 철도 스쿠모역 충돌 사고. 2006년 (헤이세이 18년) 국토교통성령 철도 기술 기준 개정.

2. 1. 대한민국

코레일 및 지하철 노선 일부에 자동 열차 정지 장치(ATS)가 설치되어 있다. 해당 노선은 1호선, 4호선(금정역과 오이도역 사이 지상 구간), 수인·분당선(고색역과 인천역 사이), 경의·중앙선, 경춘선이다. 한국 최초의 ATS 시스템은 1969년 코레일 네트워크에 설치되었으며, 1974년에는 서울 지하철 1호선에도 설치되었다. 이는 일본의 ATS-S와 유사한 방식이다.[13]

2. 2. 일본

일본에서는 1921년 도카이도 본선에 최초의 기계식 ATS 시스템이 도입되었고, 1927년 도쿄 메트로 긴자선에도 도입되었다.[5] 1962년 미카와시마 사고 이후 1960년대 후반까지 일본에서 ATS가 보편화되었다.

일본의 ATS 시스템은 미국의 시스템과 유사하지만, 현재는 주로 트랜스폰더 기반이다.

일본에만 특화된 ATS 시스템은 다음과 같다.

1960년대부터 여러 민간 철도 및 지하철 노선에서도 자체적인 ATS 시스템을 도입했다. JR 그룹에서 사용되는 ATS 시스템과 마찬가지로 트랜스폰더 기반이지만, 일반적으로 JR에서 사용하는 ATS 시스템과는 호환되지 않는다.

ATS의 역사는 과거에 발생한 철도 사고와 그 교훈에 의한 개선의 반복의 역사라고도 할 수 있다.[13]

| 연도 | 사건 및 내용 |

|---|---|

| 1921년 (다이쇼 10년) | 도카이도 본선 시도메역 - 시나가와역 구간에서 자기 유도 방식의 ATS 시험. |

| 1927년 (쇼와 2년) | 도쿄 지하철도 (현재의 도쿄 메트로 긴자선)가 일본 최초의 ATS 실용 운용 노선으로 개업. 타자식. |

| 1941년 (쇼와 16년) | 산요 본선 아보시역 열차 충돌 사고. |

| 1954년 (쇼와 29년) | 야마노테선·게이힌 도호쿠 선에서 B형 (궤도 전류식) 차내 경보 장치 사용 개시. |

| 1956년 (쇼와 31년) | 산구 선 로쿠겐 사고. 일본국유철도(국철)가 전 노선에 차내 경보 장치를 설치하기로 결정. |

| 1960년 (쇼와 35년) | 도영 지하철 1호선 (현재의 아사쿠사선) 개업. 상호 운행하는 게이세이 오시아게선과 함께 궤도 전류식 ATS (1호형 ATS) 채용. |

| 1962년 (쇼와 37년) | 미카와지마 사고. 국철이 전 노선에 설치 중인 차내 경보 장치에 비상 제동 타이머를 부가하여 "자동 열차 정지 장치(ATS)"로 만드는 계기. |

| 1964년 (쇼와 39년) | 나고야 철도 신나고야역 구내에서 열차 추돌 사고 발생. 이를 계기로 사철에서는 처음으로 속도 조사 기능이 있는 ATS 설치. |

| 1966년 (쇼와 41년) | ATC를 이미 도입한 도카이도 신칸센을 제외한 국철 전 노선에 ATS가 설치. |

| 1967년 (쇼와 42년) | 운수성이 대형 사철 등에 ATS 설치를 지시. |

| 1968년 (쇼와 43년) | 오차노미즈역 추돌 사고. 경보 유지 장치 설치, ATS 확인 처리 2단계, ATS 확인 처리 후 주의 환기 기능 추가. |

| 1974년 (쇼와 49년) | 간사이 본선에서 ATS-P 시험 운용. |

| 1984년 (쇼와 59년) | 산요 본선 니시 아카시역 열차 탈선 사고. 이를 계기로, 현재의 ATS-P의 원형인 트랜스폰더를 사용한 H-ATS 개발 결정. |

| 1986년 (쇼와 61년) | 산요 본선 니시 아카시역 외 3개 역에 트랜스폰더식 H-ATS (현재의 ATS-P) 설치. |

| 1988년 (쇼와 63년) | 게이요선에서 트랜스폰더식 전면 ATS-P 사용 개시. |

| 1989년 (헤이세이 원년) | 이다선 기타토노역 열차 정면 충돌 사고·한와선 덴노지역 열차 충돌 사고와 같이, 기존 ATS의 약점을 이용한 사고 다발. |

| 1990년 (헤이세이 2년) | JR 동일본·서일본 여객철도 (JR 서일본)에서 ATS-P 정비 순차적 실시. |

| 1997년 (헤이세이 9년) | 주오선 오쓰키역 슈퍼 아즈사 충돌 전복 사고. |

| 2000년 (헤이세이 12년) | JR 동일본이 ATS-Ps 개발.[15] |

| 2002년 (헤이세이 14년) | 국토교통성에서 중소 사업자에 대해 보조금을 교부하여 ATS 정비 지시. |

| 2005년 (헤이세이 17년) | 도사 구로시오 철도 스쿠모역 충돌 사고. |

| 2006년 (헤이세이 18년) | 국토교통성령 철도 기술 기준 개정. |

'''궤도 회로식'''은 좌우 2개의 레일을 전송선으로 하여 신호 전류를 보내고, 차상에서는 수전기[17]로 신호 전류를 수신하여 정보를 얻는 방식이다. 연속 제어가 가능하며, 신호 현시 변화에 대한 추종성이 좋다.

궤도 회로에 흐르는 신호 전류의 종류에 따라 상용 주파수 궤도 회로, 분배 주파수 궤도 회로, AF 궤도 회로[18]로 나뉜다. 지상에서 차상으로 정보를 보내는 방법으로는,

- 지상 측에서 일정 시간 신호 전류를 차단하고, 차상 측에서는 신호 전류 차단을 검지하여, 차단 시간으로 정보를 식별하는 것 (ATS-B, 1호형 ATS 등)

- AF 궤도 회로에서 각 신호 현시에 대응하는 주파수의 신호 전류를 흘리고, 이를 수신하는 것 (세이부 ATS 등)[19]

- AF 궤도 회로에서, 일정 주파수의 반송파를 각 신호 현시에 대응하는 변조 주파수로 변조한 신호 전류를 흘리고, 이를 수신하는 것 (한큐 ATS, 아날로그 ATC 등)

- AF 궤도 회로에서 디지털 신호를 흘리고, 이를 수신하는 것 (C-ATS 등)이 있다.

2. 3. 세계

실패 방지형 철도 공기 제동 장치의 발명은 대기 중으로 브레이크 라인 밸브를 여는 물리적 객체를 통해 열차를 정지시키는 외부 수단을 제공했다. 1878년 프랑스에 최초의 기계식 ATS 시스템인 "열차 정지 장치" 또는 "트립 스톱"이 설치되었고, 1880년에는 러시아의 일부 철도에서 유사한 시스템을 사용했다. 1901년 유니온 스위치 앤 시그널(Union Switch and Signal)사는 보스턴 엘리베이티드 철도를 위해 북미 최초의 자동 열차 정지 시스템을 개발했다. 이 시스템은 곧 뉴욕 지하철 및 미국의 다른 도시 철도 시스템에서 채택되었다.[1]

기계식 ATS는 간선 철도 운영에서 발견되는 복잡성 증가, 파편 등으로 인한 부주의한 작동 위험, 고속에서 비상 제동 적용의 위험 때문에 화물 또는 장거리 여객 노선보다 도시 철도 시스템 및 전용 통근 철도에서 더 인기가 있었다. 게다가 물리적인 트립 동작과 관련된 힘은 시속 70mph 이상의 속도에서 노변 및 차량 탑재 장비에 손상을 주기 시작할 수 있다.

1910년 펜실베이니아 철도와 롱아일랜드 철도는 파편으로 인한 부주의한 작동을 방지하도록 설계된 특허받은 홀 트립 밸브를 사용하여 뉴욕 펜 스테이션으로 이어지는 노선에 기계식 ATS 시스템을 설치했지만, 이 시스템은 펜 스테이션으로 운행하는 기관차와 다중 유닛에만 설치되었으며 더 이상 채택되지 않았다.

전 세계의 기계식 시스템은 작동 방식이 유사하지만, 차량 치수 및 궤도 간격이 매우 다양하여 기계식 정지 장치가 탑재된 밸브를 작동시키지 못하므로 일반적으로 호환되지 않는다.

전자 시스템은 전류 또는 전자기장을 사용하여 기관차 운전실에서 특정 작업을 수행하도록 한다. 기계식 시스템은 일반적으로 브레이크 파이프를 배출하고 비상 정지를 유발하는 데 제한되었지만, 전자 시스템은 운전자의 응답, 동력 차단 또는 더 가벼운 브레이크 작동과 같은 다른 작업을 유발할 수 있다. 물리적 접촉 없이 전자 시스템은 더 높은 속도로 사용할 수 있으며, 이는 정지 장치에서 신호를 감지하는 장비의 능력에 의해서만 제한된다.

최초의 전자 시스템은 1872년부터 프랑스 철도에 설치된 크로커다일(열차 제어 시스템)로, 전기가 흐르는 접촉 레일을 사용하여 운전자의 응답을 유발했다. 5초 이내에 응답이 없으면 열차가 정지한다. 영국에서는 그레이트 웨스턴 철도가 1906년에 자동 열차 제어라는 유사한 시스템을 구현했는데, 이는 자기 기반의 자동 경고 시스템의 템플릿 역할을 했으며, 결국 1950년대부터 이 시스템을 대체했다.

미국에서는 제너럴 철도 신호가 1920년대에 간헐적 유도 자동 열차 정지 시스템을 도입했는데, 이 시스템은 주행 레일 외부에 장착된 "슈"에 있는 유도 루프를 사용했다. 이 시스템도 응답 유형이었으며 여러 철도에서 채택되어 2013년까지 계속 사용되었다.[2]

1954년 일본은 최초의 ATS 변종인 '''ATS-B'''를 도입했다. 1967년에는 최초의 비접촉식 ATS인 '''ATS-S'''(및 다양한 보완 장치)가 발명되었고, 1974년에는 '''ATS-P'''가 처음 사용되었으며, 1986년에는 '''H-ATS'''가 발명되었다.[3]

미국에서 자동 열차 정지 장치(Automatic Train Stop, ATS)의 정의를 충족하는 시스템의 대다수는 20세기 전반에 건설된 도시 철도 노선과 관련된 기계식 트립 정지 시스템이다. 1951년 이후 ATS는 여객 열차가 79mph의 속도 제한을 초과하는 것을 허용하는 최소 안전 요구 사항으로 주 간 통상 위원회(Interstate Commerce Commission, ICC, 이후 연방 철도청(Federal Railroad Administration, FRA))에 의해 요구되었다. 규제 요구 사항은 열차가 제한적인 측면 신호를 통과할 때마다 기관차의 객실에서 경고를 유발하고, 그 후 기관사가 브레이크가 자동으로 작동되기 전에 정해진 시간 내에 경고에 응답해야 하는 시스템을 의미한다.

간선 철도 산업에서 ATS의 가장 인기 있는 구현은 1920년대부터 제너럴 철도 신호(General Railway Signal) 사에서 제작되었으며, 이동 방향에 따라 오른손 레일 바로 바깥쪽에 장착된 유도 코일로 구성되었다. 철도 운행 서적에서는 단순히 ATS라고 불리는 경우가 많지만, 이 시스템의 전체 이름은 당시 제공되던 기계식 시스템과 구별하기 위해 간헐적 유도 자동 열차 정지 장치(Intermittent Inductive Automatic Train Stop)이다. 열차 보호 메커니즘으로서의 ATS의 인기는 1930년대에 펄스 코드 객실 신호(Pulse code cab signaling)가 도입된 후 감소했다.

| 시스템 | 운영사 | 노선 | 운행 시작 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 자동 열차 정지 장치 | 뉴욕 지하철 | A 노선 (IRT) | 1904–현재 | 오른쪽으로 작동 |

| B 노선 (BMT 및 IND) | 1915–현재 | 왼쪽으로 작동 | ||

| 포트 오서리티 교통 공사 | 전체 시스템 | 1908–현재 | 왼쪽으로 작동 | |

| SEPTA | 브로드 스트리트 지하철 | 1928–현재 | 왼쪽으로 작동 | |

| 마켓-프랭크포드 선 | ?-현재 | 왼쪽으로 작동, 궤도변 신호에만 적용 | ||

| MBTA | 블루 라인 | 1925–현재 | 양쪽으로 작동 | |

| 오렌지 라인 | 1901–현재 | 오른쪽으로 작동, 궤도변 신호에만 적용 | ||

| 레드 라인 | 1912–현재 | 궤도변 신호에만 적용 | ||

| 시카고 교통국 | 시카고 L | ?-현재 | 왼쪽으로 작동, 궤도변 신호에만 적용 | |

| 펜실베이니아 철도/롱아일랜드 철도 | 뉴욕 터널 연장선 | 1911-? | 오른쪽으로 작동, 열차에 홀 트립 밸브 사용 | |

| 롱아일랜드 철도 | 던턴에서 플랫부시 애비뉴까지[4] | ?-1970년대 | 오른쪽으로 작동, 열차에 홀 트립 밸브 사용 | |

| IIATS | BNSF 철도 | 산타페 시카고에서 로스앤젤레스까지 "슈퍼 치프" 노선 | 1930년대–현재 | 노선의 일부 구간에서 ATS가 제거됨 |

| 메트로링크 및 코스터 | 이전 ATSF 샌디에이고 간선. | ?-현재 | 179마일에서 249마일까지 운행 | |

| 뉴욕 센트럴 | 뉴욕에서 시카고까지의 수위 노선 | 1920년대-1971 | 후계자인 펜 센트럴에 의해 제거됨 | |

| 사우스턴 철도 | 2700 마일의 간선 | 1920년대-1971 | CTC 사용 증가를 위해 제거됨 | |

| 유니언 퍼시픽 | 이전 시카고 & 노스웨스턴 노스 라인, 노스웨스트 라인 | 1952–2019 | 유니언 퍼시픽에서 Metra 통근 열차도 운행하는 노선에서 사용. 화물 및 통근 열차 기관차 모두 장착되어야 함, 일부 예외 적용. | |

| 뉴저지 교통 | 리버라인 | 2003–현재 | 연동 장치에만 설치. 정지 강제. | |

| 웨스트캡 | 앨러게니 카운티 항만국 | 피츠버그 경전철 42S 라인 시내에서 사우스 힐스 빌리지까지. | 1985–현재 | Route 47 라인에 설치된 자동 열차 제어 시스템과 일부 중복됨. |

일본의 많은 열차에는 이 시스템이 장착되어 있다. 일본의 ATS 시스템은 미국의 시스템과 약간 유사하지만, 현재는 주로 트랜스폰더 기반이다. 일본 최초의 기계식 ATS 시스템은 1921년 도카이도 본선에 도입되었고, 1927년 도쿄 메트로 긴자선에도 도입되었지만, 1962년에 발생한 미카와시마 열차 충돌 사고의 결과로 1960년대 후반까지 ATS는 일본에서 보편화되지 못했다.

다음은 일본에만 특화된 ATS 시스템 목록이다.

- '''ATS-B''' (S형 트랜스폰더로 보완; 2009년 이후로 사용 중단)

- '''ATS-Dx''' (D형 트랜스폰더를 사용하는 ATS; 항상 ATS-DF (JR 화물), ATS-DK (JR 큐슈) 또는 ATS-DN (JR 홋카이도)로 보완)

- '''ATS-S(x)''' (S형 트랜스폰더를 사용하는 ATS; 항상 ATS-SF (JR 화물), ATS-SK (JR 큐슈), ATS-SM (미즈시마 린카이 철도), ATS-SN (JR 동일본 및 JR 홋카이도), ATS-SS (JR 시코쿠), ATS-ST (JR 도카이) 또는 ATS-SW (JR 서일본)로 보완되며, 마지막 두 글자는 S형 트랜스폰더와 함께 사용되는 트랜스폰더 유형에 해당)

- '''ATS-P''' (패턴 갱신 트랜스폰더를 사용하는 ATS; 변형으로는 ATS-PF (JR 화물), ATS-PN (저비용 도입형), ATS-PT (JR 도카이) 및 ATS-Ps (주파수 변경 차내 신호 타입; 예를 들어, 센세키선 및 센다이 공항선과 운행 중인 증기 기관차에 사용)이 있음)[5]

- '''D-TAS''' (2012년 JR 서일본에서 도입; 개발 중에는 '''ATS-M''' 및 '''ATS-DW'''라고 불림)

- '''H-ATS''' (EF66 기관차에 사용되었음)

1960년대부터 여러 민간 철도 및 지하철 노선에서도 자체적인 ATS 시스템을 도입했다. JR 그룹의 철도에서 사용되는 ATS 시스템과 마찬가지로 트랜스폰더 기반이지만, 일반적으로 JR에서 사용하는 ATS 시스템과는 호환되지 않는다.

- '''C-ATS/ATS 1형''' (게이큐 전철, 게이세이 전철, 신케이세이 전철, 호쿠소 선, 나리타 스카이 액세스선 및 도영 아사쿠사선에서 사용)

- '''i-ATS''' (2007년부터 시즈오카 철도에서 사용)

- '''K-ATS''' (2015년부터 게이한 전기 철도에서 사용)

- '''메이테츠 ATS''' ('''M-ATS''') (메이테츠에서 사용)

- '''OM-ATS''' (과거 오다큐 전철에서 사용)

- '''D-ATS-P''' (디지털 '''ATS-P''') (오다큐 전철에서 사용, JR ATS-P와 호환되지 않음)

- '''T-ATS''' (과거 도영 미타선에서 사용, 토부 철도 ATS와 유사, ATC-P로 대체됨)

- '''토부 ATS''' ('''TSP''') (토부 철도에서 사용, 토부 도조선의 이케부쿠로~오가와마치 구간 제외)

- 한큐 전철, 한신 전기 철도, 긴테쓰, 산요 전기 철도, 세이부 철도 및 도큐 전철 (이케가미선/다마가와선 한정)은 자체적인 ATS 시스템을 사용한다.

- 소테츠는 자체 시스템을 JR 동일본의 ATS-P로 교체했다.

- 게이오 전철은 자체 시스템을 ATC로 교체했다.

웰링턴에서는 수렴 교차로의 몇몇 신호에만 기계식 ATS가 장착되어 있다. 모든 전기 열차에는 ATS가 장착되어 있다.

일부 코레일 및 지하철 노선에 다음과 같이 이 시스템이 장착되어 있다. 1호선, 4호선(금정역과 오이도역 사이의 지상 구간), 수인분당선(고색역과 인천역 사이), 경의중앙선, 경춘선. 한국 최초의 ATS 시스템은 1969년 코레일 네트워크에 설치되었으며, 1974년 서울 지하철 1호선에도 설치되었다(일본의 ATS-S와 유사).

부에노스아이레스 지하철 C선과 H선에는 자동 열차 정지 장치(ATS)가 설치되어 있으며, A선, B선, D선, E선에는 더 발전된 통신 기반 열차 제어가 적용되어 있다.[6]

로카선은 1985년부터 전철화된 구간에 ATS가 설치되었다.[7] 이 노선의 ATS는 일본 회사인 일본 신호에서 제공했다.[8][7]

타이완 철도 관리국의 많은 열차는 1970년대 후반부터 에릭슨이 개발한 ATS 시스템(일본의 ATS-SN 및 ATS-P와 유사)을 갖추고 있다.[9] 이 시스템은 2006년에 도입된 봄바디어 운송이 설계한 ATP 시스템(ETCS 레벨 1과 동일)의 백업 역할을 한다. 후자의 시스템은 1978년 EMU100 및 EMU200 특급 열차에 처음 도입된 구형 AWS 시스템을 대체했다.

맨체스터 메트로링크 열차의 Firema T-68 및 Bombardier M5000 트램 일부에 ATS가 장착되었지만, 시야 신호 시스템 도입으로 인해 점차적으로 폐지되고 있다.

런던 지하철 노선에는 보편적으로 ATS 장비가 장착되어 있다. 이는 오른쪽 주행 레일 바깥쪽에 있는 트립 암과 열차의 선두 대차에 있는 트립콕이라는 에어 밸브로 구성된다. 해당 신호가 '위험'을 표시하면 트립 암은 스프링에 의해 위로 유지된다. 열차가 신호를 통과하려 하면 트립 암이 트립콕과 접촉한다. 이로 인해 에어 브레이크의 열차 배관에 연결된 트립콕이 열리고 비상 브레이크가 작동한다. 신호가 '진행'을 표시하면 정지 암이 압축 공기에 의해 내려간다.

중국철도의 많은 간선 철도 노선은 1980년대 후반에 도입된 ATS 시스템을 사용하며, 이는 일본의 ATS-P 및 ATC와 원리가 유사하다.

3. 종류

자동 열차 정지 장치(ATS)는 다양한 방식으로 분류할 수 있는데, 크게 신호와의 연동 여부와 운전 취급 방법에 따라 나눌 수 있다.

- 신호 연동 여부에 따른 분류

- 충돌 방지 ATS: 신호기와 연동되어 작동한다.

- 과속 방지 ATS: 신호기와 독립적으로 작동하여 열차의 과속을 방지한다.

- 운전 취급 방법에 따른 분류

- 경보 후 제동 방식: 정지 신호에 접근할 때 경보를 울리고, 승무원이 정해진 조치를 취하지 않으면 자동으로 열차에 제동을 건다. (국철 B형·S형)[16]

- 이상 취급 시 제동 방식: 승무원이 신호에 따라 정상적으로 운전하는 경우에는 개입하지 않지만, 승무원이 신호를 무시하거나 잘못된 조작을 하는 등 이상 상황이 발생하면 자동으로 열차에 제동을 거는 안전 장치이다.

ATS 장치는 그 구조가 다양하며, 같은 노선에서도 여러 종류의 장치가 함께 사용되거나 기능을 분담하는 경우도 있다. 대표적인 구조와 그에 따른 분류는 다음과 같다.

- 변주식: 차량에 설치된 수신기(차량자)가 특정 공진 주파수를 가지는 LC 회로로 구성된 지상자를 통과할 때, 전자 결합에 의해 차량자의 발진 주파수가 지상자의 공진 주파수로 바뀌는 현상을 이용한다. 지상자의 공진 주파수는 각 신호에 대응하며, 단변주 지상자는 LC 회로의 개폐 여부로, 다변주 지상자는 각 신호에 대응하는 공진 주파수를 가진 LC 회로로 전환하여 차량에 정보를 전달한다.

국철에서 개발한 ATS-S형은 차량자가 평상시 105 kHz의 주파수를 발신하고, 지상자는 130 kHz의 LC 공진 회로로 구성된다. 정지 신호가 켜지면 지상자의 LC 공진 회로가 작동하여 차량자의 발진 주파수가 130 kHz로 바뀌고, 이를 통해 정지 신호임을 알린다.[21][22]

최근에는 지상자 제어용 릴레이 박스 내 케이블에 컨덴서를 연결하여, 지상자가 작동하지 않을 때의 공진 주파수를 103 kHz 부근으로 변경하여 차상에서 계측이 가능하도록 개선되었다.[22]

개량된 지상자는 여러 개의 공진 주파수를 가질 수 있는 다변주 방식이며,[21] 공진 주파수에 따라 신호 정보를 보낸다. 게이오 전철, 오다큐 전철, 도부 철도 등은 다변주 방식의 신호 ATS를 사용하며, 도부 ATS (TSP)는 주파수의 일부를 패턴 발생 지상자에 할당한다.

최근에는 '다변주 - 단변주'라는 용어 대신 '다정보 - (단정보)'라는 용어를 사용한다. ATS 시스템으로서는 여러 개의 변주 주파수를 사용하더라도, 단일 기능 지상자로서 1개의 주파수만을 사용할 수도 있다.

JR 서일본의 ATS-SW2형은 탈변주식으로, 스펙트럼 확산 방식을 사용한다. 차상 장치에서 여러 개의 주파수를 송신하고, 지상자와 전자 결합이 일어나면 지상자에서 공진 전류가 흐른다. 차량자에서는 지상자에서 발신되는 공진 주파수의 신호 스펙트럼 수신 레벨이 상승하며, 이를 FFT 방식의 스펙트럼 해석으로 검출하여 공진 주파수를 파악한다.[23]

3. 1. 제어 방식에 따른 분류

대한민국에서는 현재 두 가지 방식의 ATS가 널리 알려져 있다.- 점제어식 ATS: 3현시 신호 방식에서 사용되며, 신호기 전방에 설치된 지상자를 통해 열차의 제동 성능에 맞춰 정지 신호 앞에서 정지할 수 있도록 한다. 지상 장치와 차상 장치로 구성되어 지상 정보를 차상으로 전달한다.

- 속도조사식 ATS (ATS-S2): 차량의 속도를 검출하여 설정된 속도보다 높을 경우 비상 제동을 작동시킨다. ATC와 유사하지만, ATC는 차량 통과 시간까지 검출하는 반면, 속도조사식 ATS는 속도만 검출한다. 3현시 및 5현시 방식으로 구분되며, 차량 속도가 지상 신호보다 높을 때 감속 시간을 주고, 시간 내 감속이 이루어지지 않으면 비상 제동이 작동한다.

ATS는 크게 다음과 같이 분류할 수 있다.

- 충돌 방지 ATS: 신호와 연동하여 작동한다.

- 과속 방지 ATS: 신호와 독립적으로 작동한다.

운전 취급 방법에 따른 분류는 다음과 같다.

- 정지 신호 접근 시 경보를 울리고, 승무원이 조치를 취하지 않으면 브레이크를 작동시키는 장치 (국철 B형·S형)[16]

- 승무원이 신호에 따라 운전 취급을 할 경우 개입하지 않고, 이상 취급 시에만 개입하여 브레이크를 작동시키는 안전 장치.

ATS 장치에는 다양한 구조가 있으며, 같은 노선에서도 다른 장치가 병용되거나 기능이 분담되기도 한다.

- 변주식: 차량 측 수신기인 차량자가 특정 공진 주파수를 갖는 LC 회로로 구성된 지상자를 통과할 때, 전자 결합으로 차량자의 발진 주파수가 지상자의 공진 주파수로 변하는 원리를 이용한다. 지상자의 공진 주파수는 신호 명령에 대응하며, 단변주 지상자는 LC 회로 개폐, 다변주 지상자는 신호 명령에 대응하는 공진 주파수의 LC 회로로 전환하여 정보를 전달한다.

국철이 개발한 ATS-S형은 차량자가 105 kHz를 발신하고, 지상자는 130 kHz의 LC 공진 회로로 구성된다. 정지 신호 시 지상자의 LC 공진 회로가 구성되어 차량자의 발진 주파수가 130 kHz로 변하고, 이를 통해 정지 정보를 알린다.[21][22]

최근에는 지상자 제어용 릴레이 박스 내 케이블에 컨덴서를 접속하여 불작동 시 공진 주파수를 103 kHz 부근으로 만들어 차상 계측을 가능하게 한다.[22]

개량된 지상자는 복수의 공진 주파수를 갖는 다변주 방식이며[21], 공진 주파수에 따라 신호 명령을 보낸다.

게이오 전철, 오다큐 전철, 도부 철도 등은 다변주 방식의 신호 ATS를 사용하며, 도부 ATS (TSP)는 주파수 일부를 패턴 발생 지상자에 할당한다.

최근에는 '다변주 - 단변주' 대신 '다정보 - (단정보)'로 분류한다.

JR 서일본의 ATS-SW2형은 탈변주식으로, 스펙트럼 확산 방식을 사용한다. 차상 장치에서 여러 주파수를 송신하고, 지상자와 전자 결합 시 지상자의 공진 주파수 신호 레벨 상승을 FFT 방식의 스펙트럼 해석으로 검출한다.[23]

- 트랜스폰더식: 트랜스폰더(지상자)는 디지털 정보 송수신 지상자를 말하며, ATS-P형에서 사용된다.

ATS-P형은 부호 처리기(EC), 중계기(RP), 지상자로 구성된다. 지상자와 차상자 간 송수신 주파수는 유/무전원 지상자에 따라 다르며(1708 kHz, 3000 kHz, 245 kHz)[24], FSK 변조를 사용한다.[25] 통신 방식은 이중 통신 방식이며, 64 kbps 전송 속도로 HDLC 프레임 구성에 준거한 디지털 신호를 전송한다. 모뎀을 사용하여 변조 및 복조를 통해 정보를 얻는다.

- 속도 감시: 열차 속도가 허용 범위 내에 있는지 확인하는 것을 말한다.

3. 2. 기술 방식에 따른 분류

대한민국에서는 현재 두 가지 방식의 ATS가 주로 알려져 있다.[1]기계식 ATS는 1878년 프랑스에서 처음 설치되었고, 1880년 러시아에서도 유사한 시스템이 사용되었다. 1901년 유니온 스위치 앤 시그널(Union Switch and Signal)사는 보스턴 엘리베이티드 철도를 위해 북미 최초의 자동 열차 정지 시스템을 개발했다. 이 시스템은 뉴욕 지하철 등 미국의 다른 도시 철도 시스템에도 도입되었다.[1]

기계식 ATS는 도시 철도 시스템과 전용 통근 철도에서 주로 사용되었는데, 이는 간선 철도 운영의 복잡성, 파편 등으로 인한 오작동 위험, 고속에서 비상 제동 작동의 위험 때문이었다. 또한, 물리적인 트립 동작과 관련된 힘은 시속 70mph 이상의 속도에서 장비 손상을 유발할 수 있었다.

1910년 펜실베이니아 철도와 롱아일랜드 철도는 뉴욕 펜 스테이션으로 이어지는 노선에 기계식 ATS 시스템을 설치했지만, 이 시스템은 펜 스테이션으로 운행하는 기관차와 다중 유닛에만 설치되어 더 이상 채택되지 않았다.

전 세계의 기계식 시스템은 작동 방식은 유사하지만, 차량 치수 및 궤도 간격이 다양하여 호환되지 않는 경우가 많다.

전자 시스템은 전류 또는 전자기장을 사용하여 기관차 운전실에서 특정 작업을 수행한다. 기계식 시스템이 일반적으로 비상 정지만을 유발하는 데 비해, 전자 시스템은 운전자의 응답, 동력 차단, 가벼운 브레이크 작동 등 다양한 작업을 유발할 수 있다. 전자 시스템은 물리적 접촉 없이 더 높은 속도에서 사용할 수 있다.

최초의 전자 시스템은 1872년부터 프랑스 철도에 설치된 크로커다일(열차 제어 시스템)이었다. 이 시스템은 전기가 흐르는 접촉 레일을 사용하여 운전자의 응답을 유발하고, 5초 이내에 응답이 없으면 열차를 정지시켰다. 영국에서는 그레이트 웨스턴 철도가 1906년에 자동 열차 제어라는 유사한 시스템을 구현했는데, 이는 자기 기반의 자동 경고 시스템의 템플릿 역할을 했다.

미국에서는 제너럴 철도 신호가 1920년대에 간헐적 유도 자동 열차 정지 시스템을 도입했다. 이 시스템은 주행 레일 외부에 장착된 "슈"에 있는 유도 루프를 사용했으며, 여러 철도에서 채택되어 2013년까지 사용되었다.[2]

1954년 일본은 최초의 ATS 변종인 '''ATS-B'''를 도입했다. 1967년에는 최초의 비접촉식 ATS인 '''ATS-S'''가 발명되었고, 1974년에는 '''ATS-P'''가 처음 사용되었으며, 1986년에는 '''H-ATS'''가 발명되었다.[3]

ATS는 신호와 연동하는 '''충돌 방지 ATS'''와 신호와 독립적으로 작동하는 '''과속 방지 ATS'''로 나뉜다. 또한, 운전 취급 방법에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

- 정지 신호에 접근할 때 경보를 울리고, 승무원이 경보에 따른 조치를 하지 않으면 열차 브레이크를 작동시키는 장치 (국철 B형·S형)[16]

- 승무원이 신호에 따라 운전하고 있을 때는 개입하지 않고, 승무원의 이상 조작이 있을 때만 개입하여 열차 브레이크를 작동시키는 안전 장치.

ATS 장치는 다양한 구조가 있으며, 동일 노선에서도 다른 장치가 병용되거나 기능이 분담되는 경우가 있다.

'''변주식'''은 차량 측 수신기인 차량자가 특정 공진 주파수를 갖는 LC 회로로 구성된 지상자를 통과할 때, 전자 결합에 의해 차량자의 발진 주파수가 지상자의 공진 주파수로 변하는 원리를 이용한다. 지상자의 공진 주파수는 각 신호 명령에 대응하며, 단변주 지상자에서는 LC 회로의 개폐, 다변주 지상자에서는 각 신호 명령에 대응하는 공진 주파수의 LC 회로로 전환하여 차량에 정보를 보낸다.

국철이 개발한 ATS-S형은 차량 측에서 차량자를 포함한 공진 회로로 105 kHz를 발신한다. 지상자는 130 kHz의 LC 공진 회로로 구성되어 있으며, 신호기가 정지 신호일 때 LC 공진 회로가 구성되어 차량자의 발진 주파수가 130 kHz로 변한다.[21][22] 그러면 차량자로부터의 발진 출력이 필터 회로를 통과할 수 없어 릴레이가 작동하고, 정지 정보를 벨과 표시등으로 알린다.

처음에는 공진 주파수가 1종류여서 '''단변주'''라고 불렀지만, 현재는 전기 검측차의 검사를 위해 지상자 제어용 릴레이 박스에 컨덴서를 접속하여 불작동 시 공진 주파수를 103 kHz 부근으로 변경했다.

개량된 지상자는 복수의 공진 주파수를 갖는 '''다변주''' 방식이 되었다.[21] 게이오 전철, 오다큐 전철, 도부 철도 등의 신호 ATS가 다변주 방식이며, 도부 ATS (TSP)는 주파수 일부를 패턴 발생 지상자에 할당하고 있다.

최근에는 '''다정보 - (단정보)'''로 정리하며, ATS 시스템으로서는 다수의 변주 주파수를 사용하더라도 단 기능 지상자로서 1 주파수일 수 있다.

JR 서일본의 ATS-SW2형은 '''탈변주식'''으로, 스펙트럼 확산 방식을 사용한다. 차상 장치에서 차량자에 ATS 지상자에서 사용되는 공진 주파수 대역의 복수 주파수를 보내고, 차량자와 지상자가 전자 결합하면 지상자에서 공진 전류가 흐르고, 차량자에서는 지상자에서 발신되는 공진 주파수의 신호 스펙트럼 수신 레벨이 상승한다. 이를 FFT 방식의 스펙트럼 해석으로 검출하여 공진 주파수를 확인한다.[23]

트랜스폰더(지상자)는 철도에서 디지털 정보 송수신 지상자를 말하며, 송신 기능만 있는 것도 포함한다. ATS-P형으로 알려졌지만, 그 이전에도 신칸센에 많이 사용되었다. 원래는 송신기(transmitter)와 응답기(responder)로 구성된 통신 장치로, 문의에 응답하거나 중계기를 지칭하며, 많은 정보를 빠르고 정확하게 전달한다.

ATS-P형의 기본적인 지상 설비는 부호 처리기(EC), 중계기(RP), 지상자로 구성된다. 지상자와 차상자 간 송수신 주파수(반송파)는 유전원/무전원 지상자에서 차상자로 보낼 때 1708 kHz, 차상자에서 유전원 지상자로 보낼 때 3000 kHz, 차상자에서 무전원 지상자로 보낼 때 245 kHz[24]를 사용하며, FSK 변조(주파수 편이) 방식을 사용한다.[25] 통신 방식은 양방향 정보 전달이 가능한 이중 통신 방식이며, 64 kbps의 전송 속도로 HDLC 프레임 구성에 준거한 전문 구성에 의해 1 프레임당 88 또는 96비트의 디지털 신호가 반복 전송된다. 지상 장치와 차상 장치 사이에서는 디지털 신호를 변환(변조)하여 송수신하며, 변조기(MOD)와 복조기(DEMO)를 사용하여 송신 시에는 변조기에 디지털 신호를 입력하여 변조파를 출력하고, 수신 시에는 복조기에 변조파를 입력하여 디지털 신호를 복원한다.

열차 속도를 측정하여 허용 속도 범위 내에 있는지 확인하는 것을 속도 감시라고 한다.

3. 3. 대한민국에서 사용되는 주요 ATS

대한민국에서는 현재 두 가지 방식의 ATS가 주로 사용되고 있다.코레일 및 지하철 노선(1호선, 4호선(금정역과 오이도역 사이 지상 구간), 수인분당선(고색역과 인천역 사이), 경의중앙선, 경춘선)에 ATS 시스템이 설치되어 있다. 한국 최초의 ATS 시스템은 1969년 코레일 네트워크에 설치되었으며, 1974년 서울 지하철 1호선에도 설치되었다(일본의 ATS-S와 유사).[17]

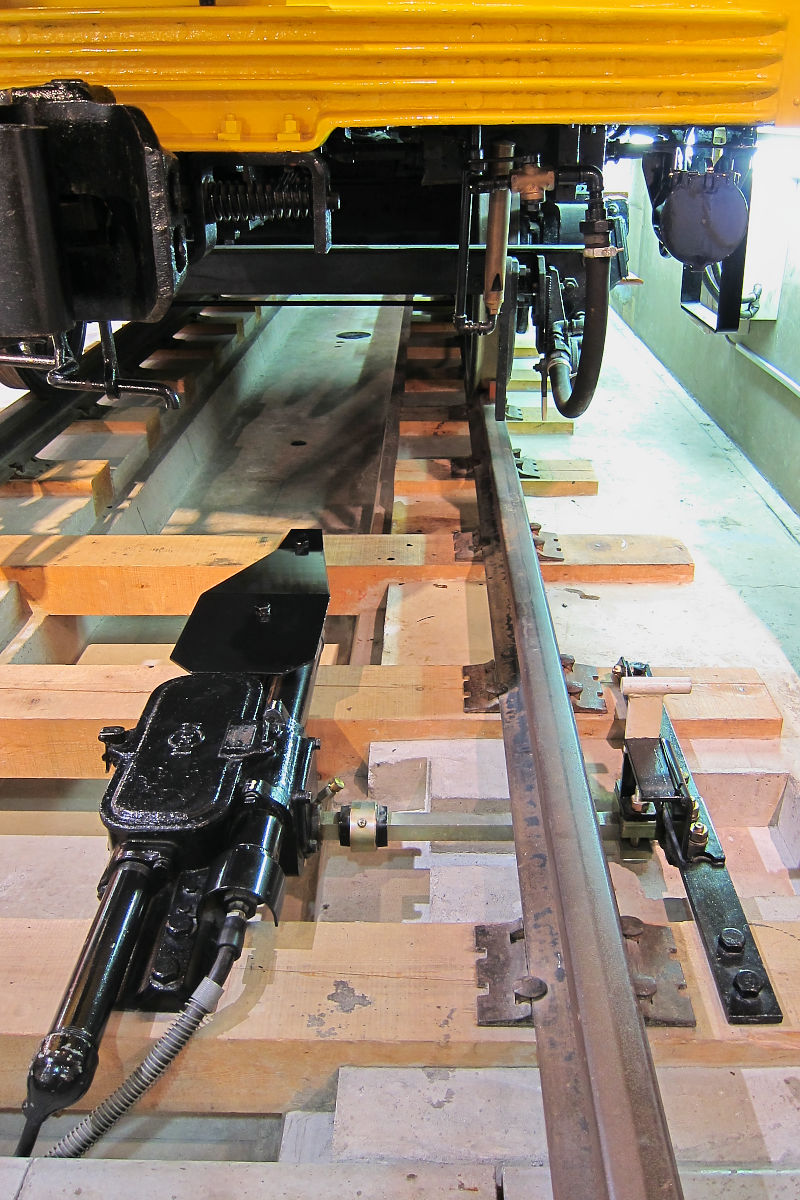

ATS는 지상 장치와 차상 장치로 구성된다. 지상 장치는 지상에 설치되어 신호 및 속도 제한 등의 정보를 열차에 보내는 장치이며, 차상 장치는 차량에 탑재되어 지상 장치가 보낸 정보를 수신하여 조건에 따라 자동으로 브레이크를 작동시키는 장치이다.

ATS는 지상 장치와 차상 장치의 차이에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

- 타자(うちこ)식: 신호와 연동하는 궤도상의 트립 암(가동 타자)으로, 기계적으로 열차의 브레이크 코크를 조작하는 방식.(점 제어)

- 지상자식: 궤도상에 설치된 "지상자"를 사용하여 전기적으로 점으로 열차에 정보를 보내는 방식.(점 제어)

- 궤도 회로식: 레일에 흐르는 신호 전류를 사용하여 전기적으로 열차에 정보를 보내는 방식.(연속 제어)

궤도 회로식은 좌우 2개의 레일을 전송선으로 하여 신호 전류를 보내고, 차상에서는 수전기로 신호 전류를 수신하여 정보를 얻는 방식이다. 궤도 회로에 흐르는 신호 전류의 종류에 따라 상용 주파수 궤도 회로, 분배 주파수 궤도 회로, AF 궤도[18]로 나뉜다. 지상에서 차상으로 정보를 보내는 방법으로는 다음과 같은 방식들이 있다.

4. 구성 요소

ATS 장치에는 다양한 구조가 있으며, 동일 노선에서도 다른 장치가 병용·기능 분담되는 경우가 있다. 크게 나누어 신호와 연동하여 작동하는 '''충돌 방지 ATS'''와 신호와 독립적으로 작동하는 '''과속 방지 ATS'''로 나뉜다.

- 정지 신호에 접근할 때 경보를 발하고, 승무원이 경보에 따른 소정의 취급을 하지 않을 경우 열차의 브레이크를 작동시키는 장치.(국철 B형·S형)[16]

- 승무원이 신호에 따른 운전 취급을 하고 있을 경우에는 그 운전에 개입하지 않고, 승무원의 (컨디션 불량, 착오, 고의 등 이유를 불문하고) 이상한 취급이 행해졌을 경우에만 개입하여 열차의 브레이크를 작동시키는 안전 장치.

=== 변주식 ===

'''변주식'''은 차량 측 수신기인 차량자가 특정 공진 주파수를 갖는 LC 회로로 구성된 지상자를 통과할 때, 전자 결합에 의해 차량자의 발진 주파수가 지상자의 공진 주파수로 끌어올려지는(이를 변주 작용이라고 한다) 원리를 이용한다. 이 주파수를 차상 장치의 필터 회로에서 검출하여 지상 정보를 얻는다. 지상자의 공진 주파수는 각 신호 명령(신호에 대응하는 지령)에 대응하며, 단변주 지상자에서는 LC 회로의 개폐에 따른 공진 유무로, 다변주 지상자에서는 각 신호 명령에 대응하는 공진 주파수의 LC 회로로 전환함으로써 차량에 정보를 보낸다.

국철이 개발한 ATS-S형의 경우, 차량 측에서는 차량자를 포함한 공진 회로에 의해 상시 발진 주파수 105 kHz를 발신하며, 그 출력의 일부는 필터 회로(105 kHz 부근의 주파수만 통과할 수 있는 대역 통과 필터)를 거쳐 릴레이를 항상 시킨다. 지상자는 내부가 코일과 컨덴서가 직렬 접속된 공진 주파수 130 kHz의 LC 공진 회로로 구성되어 있으며, 그 공진 회로에 지상자 내장 제어 릴레이[20] 또는 지상자 제어용 릴레이 박스를 통해 케이블이 신호기의 제어용 계전기와 연결되어 있다.

지상자가 불작동 시(신호기가 정지 신호 이외)에는 지상자 제어 릴레이가 항상되어 지상자의 공진 회로가 무효화되어 있기 때문에, 차량자에 의한 상호 유도에 의한 발진 주파수의 인입(변주 작용)은 일어나지 않고, 차량자의 발진 주파수는 105 kHz로 유지된다. 작동 시(신호기가 정지 신호)에는 지상자 제어 릴레이가 낙하하여 지상자의 LC 공진 회로가 구성되고, 차량자의 발진 주파수가 지상자의 공진 회로에 끌려들어가 105 kHz에서 130 kHz로 변화한다[21][22]。이 때, 차량자로부터의 발진 출력은 필터 회로를 통과할 수 없기 때문에 릴레이가 낙하하고, 정지 정보를 벨 울림 및 표시기의 적색등으로 알린다.

원래는 공진 주파수가 1종류였기 때문에, 이를 특별히 '''단변주'''라고 불렀지만, 현재에는 전기 검측차의 차상으로부터의 지상자 양부 검사를 가능하게 하기 위해, 지상자 제어용 릴레이 박스 내의 제어 케이블에 컨덴서 (외장 컨덴서)를 접속하여, 지상자 제어 릴레이가 항상되고 단락되어 있는 불작동 시의 공진 주파수를 차상 장치의 필터 회로를 통과하는 주파수인 103 kHz 부근으로 함으로써, 차상 계측을 가능하게 하고 있다.

이후, 개량된 지상자는 복수의 공진 주파수를 갖게 하는 공진 회로 구성이 되었으며(이를 '''다변주'''라고 부름)[21], 공진 회로의 공진 주파수에 따라 지상자로부터의 신호 명령을 보내는 시스템이 되었다. 어느 쪽이든 차량자의 단독 발진 주파수의 변화 또는, 후술하는 탈변주식에서는 복수의 주파수를 차량자로부터 송신하고, 특정 주파수의 상승을 검지하여 지상자의 정보를 얻는다.

게이오 전철, 오다큐 전철, 도부 철도 등의 신호 ATS가 이 다변주 방식이며, 도부 ATS (TSP)는 주파수의 일부를 패턴 발생 지상자에 할당하고 있다(신호 ATS와는 별도로 과속・과주 방지 ATS가 있다).

최근 분류에서는 의미가 옅어진 '''다변주 - 단변주'''를 피하고 '''다정보 - (단정보)'''로 정리되었다. 또한 ATS 시스템으로서는 다수의 변주 주파수를 사용하더라도, 단 기능 지상자로서 1 주파수일 수도 있다.

JR 서일본이 개발한 ATS 차상 장치인 ATS-SW2형은 '''탈변주식'''이라고 불리는 공진 주파수 검출 방식을 채용하고 있으며, 스펙트럼 확산 방식에 의해, 차상 장치로부터 차량자에 ATS 지상자에서 사용되고 있는 공진 주파수 대역의 복수의 주파수를 항상 송신하고 있으며, 차량자와 지상자가 전자 결합하면, 지상자에서는 공진 전류가 흐르고, 차량자에서는 지상자에서 발신되는 공진 주파수의 신호 스펙트럼의 수신 레벨이 상승하여, 그것을 FFT 방식에 의한 스펙트럼 해석으로 공진 주파수 대역의 복수의 주파수마다의 신호 스펙트럼의 수신 레벨 변화에 따른 피크 주파수를 검지하여 공진 주파수를 검출하고 있다[23]。

- A: 증폭기(105 kHz를 발신), B: 차량자, C: 지상자, D: 필터 회로(105 kHz만 통과), E: 릴레이, 적색 화살표 선은, 증폭기로부터 발신되는 상시 발진 주파수 105 kHz의 흐름, 흑색 화살표 선은, 지상자로부터의 공진 주파수 130 kHz의 흐름.

- A: 코일, B: 내부 저항, C: 컨덴서, D: 외장 컨덴서, E: 지상자 제어 릴레이 (QR 릴레이)의 접점, F: 지상자 제어 릴레이(QR 릴레이), G: 케이블.

=== 트랜스폰더 ===

트랜스폰더(지상자)는 철도에서 디지털 정보 송수신 지상자를 말하며, 송신 기능만 있는 것도 포함하여 부른다. ATS-P형으로 알려지게 되었지만, 그 이전에도 신칸센에는 다수 사용되고 있다. 원래는 트랜스미터(송신기)와 레스폰더(응답기)로 구성된 통신 장치로, 문의에 응답하거나 중계기를 지칭하며, 많은 정보를 고품질과 고속도로 전달하는 기능을 가지고 있다.

트랜스폰더식 지상자를 사용하는 ATS-P형의 기본적인 지상 설비는 부호 처리기(EC)와 중계기(RP) 및 지상자로 구성되어 있으며, 지상자와 차상자 간의 송수신에 사용되는 주파수(반송파)는, 유전원 지상자 또는 무전원 지상자에서 차상자로 송신할 때는 1708 kHz, 차상자에서 유전원 지상자로 송신할 때는 3000 kHz, 차상자에서 무전원 지상자로 송신할 때는 245 kHz[24]를 사용하고 있으며, FSK 변조(Frequency Shift Keying: 주파수 편이)를 사용하고 있다[25].통신 방식은 양방향으로 정보 전달이 가능하도록 이중 통신 방식을 사용하고 있으며, 64 kbps의 전송 속도로, HDLC의 프레임 구성에 준거한 전문 구성에 의해, 1 프레임당 88 또는 96비트의 디지털 신호가 반복 전송되고 있다. 또한, 지상 장치와 차상 장치 사이에서는 해당 디지털 신호를 일단 변환(변조)한 다음 송수신을 하기 때문에, 해당 변환 수단으로서 모뎀을 사용하고 있으며, 해당 변조기(MOD)와 복조기(DEMO)를 사용하여, 송신 시에는 변조기에 디지털 신호를 입력하여 변조파를 출력시키고, 수신 시에는 복조기에 변조파를 입력하여 디지털 신호를 복원함으로써 정보를 얻을 수 있도록 되어 있다.

=== 속도 감시 ===

열차의 속도를 측정하여 해당 속도가 허용된 속도 범위 내에 있는지 여부를 확인하는 것을 속도 감시라고 한다.

지상 측에서 차량 측으로 제한 속도에 관한 정보를 전송하고, 차량 측이 보유한 거리나 속도에 관한 정보와 대조하여 열차를 감속 또는 정지시키는 방법. 연속적인 조사가 가능하며, 나아가 제한 속도를 운전 곡선에 따라 서서히 낮추는 패턴 조사[검사]가 가능하다는 점, 그리고 상용 제동 기능을 부가할 수 있다는 점에서 우수하지만, 차량 측의 거리나 속도에 관한 정보는 기본적으로 차축의 회전으로부터 얻기 때문에 어디까지나 이론값이다. 1960년대에 도쿄 급행 전철·게이힌 급행 전철·게이세이 전철이 채택한 외에, 1980년대 이후 패턴 조사를 도입한 사업자는 모두 이 방식이거나, 혹은 이 방식과의 병용이다.

5. 문제점 및 개선 방향

ATS는 기관사가 확인 취급 후 정지 신호를 무시하고 운행할 수 있어 안전성이 떨어진다는 단점이 있다. 대한민국에서는 이러한 ATS의 안전성 문제를 보완하기 위해 ETCS의 일종인 ATP(Automatic Train Protection)를 도입하여 사용하고 있으며, 일본에서도 ATS-P로 개량하고 있다.[162]

ATS 도입 이전에는 '차내 경보 장치'(차경)가 사용되었는데, 이 장치는 경보만 울릴 뿐 열차를 자동으로 멈추는 기능은 없었다. 과거 도쿄, 오사카, 나고야의 일부 지하철 노선에서는 '타자식 ATS'가 사용되기도 했다.

5. 1. 문제점

ATS는 기관사가 확인 취급 후 정지 신호를 지나서 운행할 수 있어 안전성이 취약하다는 문제점이 있다. 이러한 안전성 향상을 위해 한국은 ATP라고 불리는 ETSC로, 일본은 ATS-P로 개량하고 있다.[162]ATS 도입 이전에는 '차내 경보 장치'(차경)라는 자동 열차 보안 장치가 사용되었다. 이 장치는 '경보'를 발생시키는 기능만 있었고, 자동 열차 정지 기능은 없었다.

과거 도쿄, 오사카, 나고야의 각 지하철 일부 노선에서는 '타자식 ATS'가 사용되었다. 국철에서는 선구에 따라 A형, B형, C형의 3종류 차내 경보 장치가 사용되었으며, 이 중 B형은 ATS-B형으로, C형은 ATS-S형으로 발전했다.

5. 2. 개선 방향

ATS는 기관사가 확인 취급 후 정지 신호를 지나서 운행할 수 있어 안전성이 취약하다. 안전성 향상을 위해 한국은 ATP라고 불리는 ETCS로, 일본은 ATS-P로 개량하고 있다.[162]6. 사용 노선

- -|]]

자동 열차 정지 장치(ATS)는 미국에서 1951년 이후 여객 열차가 79mph의 속도 제한을 초과하는 것을 허용하는 최소 안전 요구 사항으로 주 간 통상 위원회(ICC, 이후 연방 철도청)에 의해 요구되었다.

미국에서 사용되는 ATS 시스템은 다음과 같다.

| 시스템 | 운영사 | 노선 | 운행 시작 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 자동 열차 정지 장치 | 뉴욕 지하철 | A 노선 (IRT) | 1904–현재 | 오른쪽으로 작동 |

| B 노선 (BMT 및 IND) | 1915–현재 | 왼쪽으로 작동 | ||

| 포트 오서리티 교통 공사 | 전체 시스템 | 1908–현재 | 왼쪽으로 작동 | |

| SEPTA | 브로드 스트리트 지하철 | 1928–현재 | 왼쪽으로 작동 | |

| 마켓-프랭크포드 선 | ?-현재 | 왼쪽으로 작동, 궤도변 신호에만 적용 | ||

| MBTA | 블루 라인 | 1925–현재 | 양쪽으로 작동 | |

| 오렌지 라인 | 1901–현재 | 오른쪽으로 작동, 궤도변 신호에만 적용 | ||

| 레드 라인 | 1912–현재 | 궤도변 신호에만 적용 | ||

| 시카고 교통국 | 시카고 L | ?-현재 | 왼쪽으로 작동, 궤도변 신호에만 적용 | |

| 펜실베이니아 철도/롱아일랜드 철도 | 뉴욕 터널 연장선 | 1911-? | 오른쪽으로 작동, 열차에 홀 트립 밸브 사용 | |

| 롱아일랜드 철도 | 던턴에서 플랫부시 애비뉴까지[4] | ?-1970년대 | 오른쪽으로 작동, 열차에 홀 트립 밸브 사용 | |

| IIATS | BNSF 철도 | 산타페 시카고에서 로스앤젤레스까지 "슈퍼 치프" 노선 | 1930년대–현재 | 노선의 일부 구간에서 ATS가 제거됨 |

| 메트로링크 및 코스터 | 이전 ATSF 샌디에이고 간선. | ?-현재 | 179마일에서 249마일까지 운행 | |

| 뉴욕 센트럴 | 뉴욕에서 시카고까지의 수위 노선 | 1920년대-1971 | 후계자인 펜 센트럴에 의해 제거됨 | |

| 사우스턴 철도 | 2700 마일의 간선 | 1920년대-1971 | CTC 사용 증가를 위해 제거됨 | |

| 유니언 퍼시픽 | 이전 시카고 & 노스웨스턴 노스 라인, 노스웨스트 라인 | 1952–2019 | 유니언 퍼시픽에서 Metra 통근 열차도 운행하는 노선에서 사용. 화물 및 통근 열차 기관차 모두 장착되어야 함, 일부 예외 적용. | |

| 뉴저지 교통 | 리버라인 | 2003–현재 | 연동 장치에만 설치. 정지 강제. | |

| 웨스트캡 | 앨러게니 카운티 항만국 | 피츠버그 경전철 42S 라인 시내에서 사우스 힐스 빌리지까지. | 1985–현재 | Route 47 라인에 설치된 자동 열차 제어 시스템과 일부 중복됨. |

6. 1. 대한민국

한국철도공사 관할 노선 중 경부고속선, 호남고속선, 과천선, 분당선, 일산선을 제외한 모든 노선과 서울교통공사의 서울 지하철 1호선(2024년 종료 예정), 서울 지하철 2호선(2022년 종료)[163]에 자동 열차 정지 장치(ATS)가 설치되어 있다.지하철 노선에는 1호선, 4호선(금정역과 오이도역 사이의 지상 구간), 수인분당선(고색역과 인천역 사이), 경의중앙선, 경춘선에 ATS 시스템이 설치되어 있다. 한국 최초의 ATS 시스템은 1969년 한국철도공사 노선에 설치되었고, 1974년 서울 지하철 1호선에도 설치되었다(일본의 ATS-S와 유사).

6. 2. 일본

일본의 많은 열차에는 자동 열차 정지 장치(ATS) 시스템이 장착되어 있다. 일본의 ATS 시스템은 미국의 시스템과 약간 유사하지만, 현재는 주로 트랜스폰더 기반이다. 일본 최초의 기계식 ATS 시스템은 1921년 도카이도 본선에 도입되었고, 1927년 도쿄 메트로 긴자선에도 도입되었지만, 1962년에 발생한 미카와시마 열차 충돌 사고의 결과로 1960년대 후반까지 ATS는 일본에서 보편화되지 못했다.[5]1960년대부터 여러 민간 철도 및 지하철 노선에서도 자체적인 ATS 시스템을 도입했다. JR 그룹의 철도에서 사용되는 ATS 시스템과 마찬가지로 트랜스폰더 기반이지만, 일반적으로 JR에서 사용하는 ATS 시스템과는 호환되지 않는다.

일본 철도 회사별 ATS 시스템

| 철도 회사 | 노선 | ATS 종류 |

|---|---|---|

| 게이세이 전철 | 본선, 오시아게 선, 가나마치 선, 지바 선, 히가시나리타 선 | C-ATS/ATS 1형 |

| 게이힌 급행 전철 | 본선, 공항선, 다이시 선, 즈시 선, 구리하마 선 | C-ATS/ATS 1형 |

| 도쿄 도 교통국 | 아사쿠사 선 | C-ATS/ATS 1형 |

| 도쿄 임해고속철도 | 린카이 선 | |

| 동일본 여객철도 | 소부 본선 (도쿄역 ~ 나루토 역), 야마노테 선 (화물선에만 사용됨) | ATS-SN |

| 서일본 여객철도 | 사쿠라지마 선, 오사카 순환선 | ATS-SW |

| 신케이세이 전철 | 신케이세이 선 | C-ATS/ATS 1형 |

| 호쿠소 철도 | 호쿠소 선 | C-ATS/ATS 1형 |

| 시즈오카 철도 | i-ATS (2007년부터 사용) | |

| 게이한 전기 철도 | K-ATS (2015년부터 사용) | |

| 메이테츠 | 메이테츠 ATS (M-ATS) | |

| 오다큐 전철 | 과거 OM-ATS 사용, 현재 D-ATS-P (디지털 ATS-P, JR ATS-P와 호환되지 않음) | |

| 도부 철도 | ((토부 도조선의 이케부쿠로~오가와마치 구간 제외) | 토부 ATS (TSP) |

| 한큐 전철, 한신 전기 철도, 긴테쓰, 산요 전기 철도, 세이부 철도, 도큐 전철 (이케가미선/다마가와선 한정) | 자체 ATS 시스템 | |

| 소테츠 | 자체 시스템을 JR 동일본의 ATS-P로 교체 | |

| 게이오 전철 | 자체 시스템을 ATC로 교체 | |

| 도영 | 과거 도영 미타선 | 과거 T-ATS 사용 ( 토부 철도 ATS와 유사, ATC-P로 대체됨) |

JR 그룹의 ATS 시스템

- '''ATS-B''' (S형 트랜스폰더로 보완; 2009년 이후로 사용 중단)

- '''ATS-Dx''' (D형 트랜스폰더를 사용하는 ATS, ATS-DF (JR 화물), ATS-DK (JR 큐슈) 또는 ATS-DN (JR 홋카이도)로 보완)

- '''ATS-S(x)''' (S형 트랜스폰더를 사용하는 ATS, ATS-SF (JR 화물), ATS-SK (JR 큐슈), ATS-SM (미즈시마 린카이 철도), ATS-SN (JR 동일본 및 JR 홋카이도), ATS-SS (JR 시코쿠), ATS-ST (JR 도카이) 또는 ATS-SW (JR 서일본)로 보완되며, 마지막 두 글자는 S형 트랜스폰더와 함께 사용되는 트랜스폰더 유형에 해당)

- '''ATS-P''' (패턴 갱신 트랜스폰더를 사용하는 ATS, ATS-PF (JR 화물), ATS-PN (저비용 도입형), ATS-PT (JR 도카이) 및 ATS-Ps (주파수 변경 차내 신호 타입, 센세키선 및 센다이 공항선과 운행 중인 증기 기관차에 사용)이 있음)[5]

- '''D-TAS''' (2012년 JR 서일본에서 도입, 개발 중에는 '''ATS-M''' 및 '''ATS-DW'''라고 불림)

- '''H-ATS''' (EF66 기관차에 사용되었음)

'''궤도 회로식 ATS'''

궤도 회로식은 좌우 2개의 레일을 전송선으로 하여 폐색 구간 종단에서 입구 방향으로 보낸 신호 전류를 차축이 단락시킴으로써 폐색 입구에는 신호 전류가 도달하지 않게 되고, 지상에서는 재선을 검지하여 정지 신호가 되는 회로(궤도 회로)를 이용하여, 차상에서는 차축보다 앞에 설치된 수전기[17]로 신호 전류를 수신함으로써, 지상에서 차상으로 정보를 보내는 방식이다. 연속 제어가 가능하며, 신호 현시의 변화에 대한 추종성이 좋다.

궤도 회로에 흐르는 신호 전류의 종류에 따라 상용 주파수 궤도 회로, 분배 주파수 궤도 회로, AF 궤도 회로[18]로 나뉜다. 지상에서 차상으로 정보를 보내는 방법으로는,

- 지상 측에서 일정 시간 신호 전류를 차단하고, 차상 측에서는 신호 전류 차단을 검지하여, 차단 시간으로 정보를 식별하는 것 (ATS-B, 1호형 ATS 등)

- AF 궤도 회로에서 각 신호 현시에 대응하는 주파수의 신호 전류를 흘리고, 이를 수신하는 것 (세이부 ATS 등)[19]

- AF 궤도 회로에서, 일정 주파수의 반송파를 각 신호 현시에 대응하는 변조 주파수로 변조한 신호 전류를 흘리고, 이를 수신하는 것 (한큐 ATS, 아날로그 ATC 등)

- AF 궤도 회로에서 디지털 신호를 흘리고, 이를 수신하는 것 (C-ATS 등)이 있다.

1954년, 야마노테선·게이힌토호쿠선을 시작으로, 도쿄와 오사카의 전철 선구에서 사용되었다. 방식은 #B형(궤도 전류형)·S형(지상자형)(ATS-B형)을 참조.

도쿄 급행 전철에서도 1957년 11월 도요코선을 시작으로, 궤도선을 제외한 전 노선에 도입되었다[28][29][30]。

1963년 한큐 전철의 전신인 게이한신 급행 전철에서 사용이 시작되었다.[31] 객실 내에 신호기의 현시를 표시하고, 제한 속도를 초과했을 경우 경보가 울렸다. 이를 토대로 한큐형 ATS가 만들어졌다.[32] 방식은 전술한 A형과 마찬가지로 AF 궤도 회로 방식(다만 사용하고 있는 주파수는 다르다)이다.

7. 관련 사고

ATS는 과거에 발생한 여러 철도 사고와 그 교훈을 바탕으로 개선되어 온 역사를 가지고 있다.[13]

| 연도 | 사건 |

|---|---|

| 1941년 (쇼와 16년) | 산요 본선 아보시역 열차 충돌 사고 |

| 1956년 (쇼와 31년) | 산구 선 로쿠겐 사고 |

| 1962년 (쇼와 37년) | 5월 3일, 미카와지마 사고 |

| 1964년 (쇼와 39년) | 나고야 철도 신나고야역 구내 열차 추돌 사고 |

| 1966년 (쇼와 41년) | 메이테츠 도코나메선 오에역·게이한 본선 가모 신호소·긴테쓰 오사카선 가와치코쿠분역 열차 충돌 사고 |

| 1967년 (쇼와 42년) | 신주쿠역 구내 미군 연료 수송 열차 사고 |

| 1968년 (쇼와 43년) | 오차노미즈역 추돌 사고 |

| 1984년 (쇼와 59년) | 산요 본선 니시 아카시역 열차 탈선 사고 |

| 1988년 (쇼와 63년) | 히가시나카노역 열차 추돌 사고 |

| 1989년 (헤이세이 원년) | 이다선 기타토노역 열차 정면 충돌 사고·한와선 덴노지역 열차 충돌 사고 |

| 1997년 (헤이세이 9년) | 주오선 오쓰키역 슈퍼 아즈사 충돌 전복 사고 |

| 2000년 (헤이세이 12년) | 게이후쿠 전기철도 에치젠 본선 열차 충돌 사고 |

| 2005년 (헤이세이 17년) | 도사 구로시오 철도 스쿠모역 충돌 사고, JR 후쿠치야마선 탈선 사고 |

국철·JR에서는 실용으로 사용된 적은 없지만, 1927년(쇼와 2년)에 도쿄 지하철도(현재의 도쿄 메트로 긴자선)의 개업 시에 타자식 ATS가 채용되었다.

참조

[1]

서적

Automatic Block Signalling for Interurban Electric Railways

[2]

웹사이트

A look at Automatic Train Stop (ATS) – RailPAC

http://www.railpac.o[...]

2008-10-02

[3]

문서

ja:自動列車停止装置#1.E5.8F.B7.E5.9E.8BATS

[4]

문서

LIRR Atlantic Branch Interlocking Diagrams 1968

[5]

웹사이트

trainsimframework.org

http://trainsimframe[...]

2018-04-15

[6]

뉴스

Siemens modernizará las señales de la línea C

http://enelsubte.com[...]

EnElSubte

2014-10-01

[7]

웹사이트

Sistema ATS Línea Roca: Síntesis, Conservación y Evaluación

http://www.alaf.int.[...]

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

2020-08-31

[8]

웹사이트

South America {{!}} NS World wide Projects {{!}} NIPPON SIGNAL

https://www.signal.c[...]

2020-08-31

[9]

서적

アジアの鉄道18か国(吉井書店)

[10]

문서

鉄道に関する技術上の基準を定める省令

https://laws.e-gov.g[...]

[11]

문서

国土交通省が作成する鉄道統計年報では、「信号の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させる装置」を自動列車停止装置 (ATS)、[[自動列車制御装置]] (ATC)、[[自動列車運転装置]] (ATO) の3つに区分して集計している。ここでは地上と車両の伝達に軌道回路を用いるものや常用制動機能があるものも地上信号方式であればATSとして集計されていることから、本記事においてはこれに従い、地上信号方式によるものをATSとする。

[12]

문서

鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準

http://www.mlit.go.j[...]

国土交通省

[13]

간행물

ATCとATSで列車を安全に走らせる

2008-07

[14]

서적

JR気動車客車編成表 '91年版

ジェー・アール・アール

1991-08-01

[15]

뉴스

JR東日本 ATS-Ps形開発

交通新聞社

2000-07-18

[16]

문서

場内信号機のない終端駅でもATS地上子があるため如何を問わず確認扱いは必ずある。

[17]

문서

受電器はATC(自動列車制御装置)でも使用されている

[18]

문서

鉄道の場合のAF (Audio frequency) とは慣行的に電話・通信と同様300 [[ヘルツ|Hz]] - 3000 Hz余の周波数を指しているが、元々は可聴周波数 (16 Hz - 20,000 Hz) を指すもの。分倍周は交流電化区間などノイズの多い区間に採用されており、当初は電動発電機などの機械装置で供給されていてAFとは区別された。

[19]

간행물

西武鉄道式(SATS式)ATSについて

電気車研究会

1968

[20]

문서

後年になり設置された地上子は、共振周波数を変化させる[[継電器|リレー]]が一体化されている。

[21]

웹사이트

"鉄道とIT (32) 信号保安システムとデジタル通信"

http://news.mynavi.j[...]

마이ナビ

2017-11-04

[22]

간행물

ATS地上子の状態監視技術の改善

http://id.nii.ac.jp/[...]

日本信頼性学会

2005-11-18

[23]

웹사이트

新変周ATS

http://www.signal.co[...]

日本信号

2017-11-04

[24]

문서

電力波と呼ばれ、電力供給の無い無電源地上子から情報の供給を受ける際、車上子から電力波を無電源地上子に送信して、無電源地上子はそれをエネルギー源にして定められた内容のデジタル情報を返送する。

[25]

문서

変調後の周波数は、地上→車上1708 kHz ±32 kHz、車上→地上(情報)3000 kHz ±32 kHzとなる。

[26]

간행물

ニュース A型車内警報装置(東海道貨物線)竣功

信号保安協会

1960

[27]

간행물

最近の鉄道信号

電気学会

1960

[28]

간행물

""

信号保安協会

1964

[29]

문서

東京急行電鉄50年史

https://www.tokyu.co[...]

東京急行電鉄

[30]

문서

東京急行電鉄50年史

https://www.tokyu.co[...]

東京急行電鉄

[31]

웹사이트

安全報告書 2010年度 |安全・快適・環境への取り組み|阪急電鉄

http://www.hankyu.co[...]

2019-04-21

[32]

간행물

阪急形ATSについて

電気車研究会

1969

[33]

웹사이트

自動列車停止装置(ATS)

https://web.archive.[...]

名古屋市交通局

[34]

문서

これは、基本的にはブレーキ管の減圧で非常ブレーキが作用する[[自動空気ブレーキ]]機能を備えた車両の運用が前提となる保安システムである。ただしトリップコックを非常ブレーキ制御線回路を遮断するための電気スイッチに置き換えれば電気指令式ブレーキ搭載車でも利用可能であり、例として[[営団01系電車]]や[[営団02系電車|02系電車]]がある。

[35]

서적

運転保安技術の解説

日本鉄道図書株式会社

1980

[36]

문서

これは、通常は停止信号を2つ重ねるべき箇所で、1つ目の信号機を警戒現示することで少しでも列車の間隔を詰められるようにするために行なわれた(クロージング・イン)。

[37]

문서

打子式ATSでしかも[[吊り掛け駆動方式|吊掛式]]の旧型車が混在しており車両性能が不統一であった当時の1号線では、列車運行間隔は最短でも2分15秒で、これ以上の短縮とこれによる列車増発は不可能であった。このため新しいWS-ATC導入と同線在籍車両の全面置き換えを行って性能を統一することで最短運行間隔を15秒短縮し、2分とすることが計画された。

[38]

문서

ただし、四つ橋線用車両の[[日本の鉄道車両検査|定期検査]]が我孫子検車場で実施されていた関係で、同線のWS-ATC化完了までは同線との接続駅である[[大国町駅|大国町]]と我孫子検車場の最寄駅である[[我孫子駅 (大阪府)|我孫子]]の間については御堂筋線でも例外的に四つ橋線車両用として打子式ATSを残し、御堂筋線車両用のWS-ATCと併用する措置がとられていた。

[39]

문서

製鉄所の構内鉄道などでは現存する。

[40]

문서

鉄道事業法適用路線として[[東京都交通局上野懸垂線|上野動物園モノレール]]が打子式ATSを採用していた(2012年11月時点)。

[41]

서적

鉄道のしくみと走らせ方

かんき出版

2008

[42]

문서

例外として、[[伊豆急行線]]はATS-S装備の国鉄車両の乗り入れがあるため、国鉄車両の改造を要せずかつ私鉄に出した運輸省通達を満たすために、地上タイマー方式の速度照査機構を設置している。

[43]

문서

SW2形と同様にスペクトラム拡散方式でのFFT方式によるスペクトル解析で共振周波数を検知する脱変周方式を採用しており、ATS機能のみとその機能に加えて振り子制御を行うために、車両側で地上子を検知して地点信号を出力する機能の2種類がある。

[44]

문서

電車の場合は0.50秒、機関車の場合は0.55秒で設定されており、車上で予め設定されている。

[45]

문서

列車が設定された速度以上になると非常ブレーキにより停止できるように地上側の地上子間隔を、設定された速度おいて車両側が0.5秒で通過できる間隔に設定して設置する。

[46]

문서

駅付近の踏切において、列車番号情報により駅に停車するか又は通過するかを判断して踏切の警報時間の均一化を図る機能であり、車上側から車上子の常時発振周波数にその情報である360±12 kHzの周波数のMSK変調波を重畳(重ねて)して地上側の地上子に送信され、地上側ではその情報を地上子で受け取り、その後、信号回路の電源ケーブルを通り電子踏切装置に送られて、駅での通過又は停車を判別して踏切の警報時間を制御する。

[47]

문서

108.5 kHz。

[48]

문서

100 kHz - 110 kHzとの間。

[49]

문서

JR東海がATS-PTを導入したため一旦不要となったが、駿豆線の速度照査が車上時素式に更新されたため再び必要になっている。

[50]

간행물

伊豆急行のATSについて

1969-07

[51]

서적

第三セクター鉄道等の概要

第三セクター鉄道等協議会

2020-09

[52]

문서

'[[#鉄道車両工業474|『鉄道車両工業』通巻474号、p.41]]'

[53]

문서

信号機の現示表示が警戒信号 (YY) から注意信号 (Y) に変更される。

[54]

문서

信号機までの距離の他に、現示コード(その時の信号機の現示)・地上子情報(有電源地上子又は無電源地上子かの情報)・信号機種別(出発・場内・閉塞などの信号機の種類)・次の地上子までの距離の情報を送信するとともに、信号機がG現示の場合は、2つ先の信号機がR現示として仮定して(ただし必ずしもR現示ではないが)、そこまでの距離情報を車上に送信する。

[55]

문서

車上で作成・記憶されたパターンで使用される列車の速度検知と距離積算は、速度発電機からの出力パルスを使用する。

[56]

문서

JR東日本・相鉄・北越急行・東京臨海高速鉄道・伊豆急行所属車両(JR西日本681系/683系はくたか用編成、名鉄2000系、JR東日本乗り入れ時代のJR東海373系含む)ではゴング音が、JR西日本・智頭急行所属車両(JR東海所属の285系含む)では電子チャイムがそれぞれ鳴る。

[57]

문서

Y現示は1つ前の信号機まで、G現示は2つ前の信号機までの距離情報(最大4000 m)を送信して、速度照査パターンの更新を行う。

[58]

문서

現示アップが発生しない場合には信号機までの距離情報又は即時停止情報か送信されるが、R現示の信号機から外方(手前)50 mで停車した列車が、信号機が現示アップして運転を開始した場合には、照査パターンの更新を列車に送信する。

[59]

문서

信号機から手前180 m・85 m・20 m。

[60]

문서

信号機から手前280 m・180 m・130 m・85 m・20 m。

[61]

문서

カーブでの速度制限の場合、制限速度・制限区間長・カーブまでの距離などの情報を車上に送信する。

[62]

문서

下り勾配では、勾配の大きさに応じて列車の減速度にマイナスが発生するため、その値を補正値として車上に送信する。

[63]

문서

JR貨物所属の機関車は速度加算部分を無効にして走行する。

[64]

문서

ただし、交直切替は交直流車のみ、架線電圧切替は新在直通用のみ搭載。異電化や非電化進入防止は不明。例えば、「交直切替地上子」や「非電化区間地上子」通過が直流車・交流車は即時停止(即非常ブレーキ作動)、気動車・蒸気機関車は無効に設定している場合もある。セクション地上子も力行・停止制限対応も電気車は有効・気動車は無効である。

[65]

문서

交流電化区間や異電圧区間の存在しない相鉄・北越急行・東京臨海高速鉄道・伊豆急行・JR東海・JR西日本など「非電化区間地上子」はJR各社及び各社の車両基地内の架線が無い場所がある、このコード領域を無効又は即時停止等(未定義コード等)にしている。

[66]

문서

JR西日本保有の「D51 200」は炭水車のエンジン側のドローバー付近に車上子を設置している。

[67]

문서

『信号シリーズ7 ATS・ATC』p.5

[68]

문서

VE(バリューエンジニアリング)手法による省スペース化を図ったもの

[69]

웹사이트

小型で安定性を向上させた在来線向けATS装置

https://www.global.t[...]

東芝

2011-10-01

[70]

문서

ただし、2011年7月1日の[[鉄道に関する技術上の基準を定める省令]]の改正に伴い、営業運転での使用は全面禁止となった。回送列車と試運転列車などの非営業列車の場合、は事前の申請を行った上での特例が出される。

[71]

문서

電力波の245 kHz

[72]

Youtube

伊豆急行線 伊東→南伊東

igMG_WfGB38

[73]

Youtube

伊豆急行線 南伊東→伊東

633dnaISUDg

[74]

트윗

伊豆急線河津駅手前伊豆急下田寄りにATS-P地上子が延伸されてきました

2024-03-08

[75]

웹사이트

在来線に新型ATS完了

http://chubu.yomiuri[...]

読売新聞

2012-02-16

[76]

문서

運転指令所への連絡は必要

[77]

문서

ATS-Pでは大幅な後退運転すると誤動作をしてしまうので、構内でATS-Sxに切り替える必要がある。なお、2013年3月ダイヤ改正以降は姨捨駅に乗り入れる[[みすず (列車)#過去の車両|JR東海の車両による定期運用]]は消滅した。

[78]

간행물

自動列車停止装置(ATS-PT形)導入の進捗について

https://jr-central.c[...]

東海旅客鉄道

2023-12-09

[79]

간행물

【社長会見】平成23年度重点施策と関連設備投資について

https://jr-central.c[...]

東海旅客鉄道

2023-12-09

[80]

웹사이트

あおなみ線ATS装置取替プロジェクト

https://www.jec-info[...]

電気技術開発株式会社

2023-12-09

[81]

서적

鉄道ファン

交友社

2008-07

[82]

문서

'[[#鉄道車両工業474|『鉄道車両工業』통권474호, p.42]]'

[83]

문서

騒音の多い環境での使用を考慮したため

[84]

문서

最高頭打ち照査速度だけは機能している。

[85]

문서

JR東日本およびJR東海管内で使用

[86]

문서

JR西日本管内で使用

[87]

웹사이트

日本貨物鉄道株式会社 ATS-PF・Ps統合型車上装置

http://www.kyosan.co[...]

京三製作所

2014-12-01

[88]

문서

JR東日本車・JR東海車はATS-P切換連動スイッチを開放、JR貨物車は西モードに設定して当該区間を走行する。

[89]

문서

宝塚駅の福知山方にATS-PからATS-SWに切り替えているかを注意する標識がある。

[90]

웹사이트

保安装置の設置状況

http://www.jreast.co[...]

東日本旅客鉄道

2016-09-26

[91]

문서

車上子の常時発信周波数を103 kHzから73 kHzに変更し、従来の108.5 kHzと123 kHzと130 kHzの他に、新たに80 kHz・85 kHz・90 kHz・95 kHzを地上子の変周周波数として追加。その他にも踏切鳴動開始用のバックアップ列車検知器と分岐器速度照査装置を作動させるために、100.5 kHzの周波数を73 kHzに加えて地上子から送信している。

[92]

문서

車上で生成されたパターンで使用される列車の速度検知と距離積算は、ATS-P形と同じく、速度発電機からの出力パルスを用いるが、2台の速度発電機を使用することにより、より精度を上げている。

[93]

문서

90 kHz又は95 kHzの変周周波数を発振させる地上子。

[94]

문서

Pbパターンにおいては、マーカ地上子から95 kHzを受信後に走行距離3 m以内で103 kHzを受信後に消去される。

[95]

문서

速度照査パターンの補正は、第2パターンだけを補正する。

[96]

문서

108.5 kHzと95 kHzの地上子。

[97]

웹사이트

サステナビリティレポート2018

https://www.jreast.c[...]

JR東日本

2018-09

[98]

웹사이트

安全報告書2018

http://www.senat.co.[...]

仙台空港鉄道

2018-06

[99]

웹사이트

会社案内

http://202.74.19.60/[...]

阿武隈急行株式会社

[100]

문서

検知方式は、車上送受信器から車上子にスペクトラム拡散信号を送信して地上子の変周周波数を検知する、脱変周方式を使用する。

[101]

문서

発振される変周周波数は、103 kHz・108.5 kHz・123 kHz・130 kHzの4種類。

[102]

문서

頭打ちパターンとよばれている。

[103]

웹사이트

www.rtri.or.jp/infoce/rtrirep/2010/03/p01.pdf

http://www.rtri.or.j[...]

鉄道総研

2015-04

[104]

문서

'차상 데이터베이스를 이용한 ATS-Dx 개발 - 철도총연 보고'

http://bunken.rtri.o[...]

[105]

문서

安全報告書2015 Pp.7 - Pp.8 - JR貨物

[106]

간행물

JR、民鉄のATS (1) JR北海道のATS

『鉄道と電気技術』

2010-11

[107]

간행물

JR、民鉄のATS (4) JR九州のATS

『鉄道と電気技術』

2011-02

[108]

웹사이트

新しい地方交通向け列車制御システム

https://www.rtri.or.[...]

2019-11-29

[109]

뉴스

JR九州、香椎線でATO運用 まず運転士乗車型

https://www.nikkan.c[...]

2019-11-29

[110]

웹사이트

自動列車運転装置の走行試験を実施します

http://www.jrkyushu.[...]

九州旅客鉄道

2019-12-20

[111]

웹사이트

安全報告書2020

https://www.jrhokkai[...]

北海道旅客鉄道

2020-12-05

[112]

journal

経営計画

https://www.jrhokkai[...]

北海道旅客鉄道

2024-09

[113]

웹사이트

新車速報 JR東日本 E001形「TRAIN SUITE四季島」

http://railf.jp/japa[...]

[114]

PDFlink

新しい自動列車停止装置への移行(安全報告書2016 P19 4-4『安全設備』)

https://www.jrkyushu[...]

[115]

웹사이트

南阿蘇鉄道MT-4000形詳細(pdf)

https://www.mt-torok[...]

南阿蘇鉄道

2022-12-28

[116]

PDFlink

新しい自動列車停止装置(ATS-DK)への移行(安全報告書2017 P19 4-4『安全設備』)

http://www.jrkyushu.[...]

[117]

PDFlink

新しい自動列車停止装置(ATS-DK)への移行(安全報告書2020 P19 4-4『安全設備』)

https://www.jrkyushu[...]

[118]

PDFlink

ハード対策 (2)新型ATSの整備 - 安全報告書 2016

http://www.jrfreight[...]

JR貨物

[119]

press release

6月定例社長会見

https://www.westjr.c[...]

西日本旅客鉄道

2014-06-19

[120]

웹사이트

新保安システム備えた新型車両

http://www.nhk.or.jp[...]

NHKニュース

2014-09-26

[121]

웹사이트

山陽線 西広島〜岩国駅間で新保安システム(D-TAS)を使用開始します

https://www.westjr.c[...]

西日本旅客鉄道

2018-07-02

[122]

문서

Database oriented Train Administration System(データベース指向車両管理システム)の略

[123]

웹사이트

新保安システム(D-TAS)での踏切定時間制御の基礎検討

https://www.westjr.c[...]

2023-09-26

[124]

웹사이트

JRに列車制御新システム

http://www3.nhk.or.j[...]

NHKニュース

2013-03-14

[125]

웹사이트

JR西日本、広島地区の227系「Red Wing」を追加投入…7月4日

http://response.jp/a[...]

レスポンス

[126]

press release

227系近郊形直流電車の概要について

https://www.westjr.c[...]

西日本旅客鉄道

2014-06-19

[127]

press release

呉線 広~海田市間で「D-TAS」を使用開始します

https://www.westjr.c[...]

西日本旅客鉄道株式会社

2023-05-01

[128]

웹사이트

JR西日本、「ATACS」をベースにした無線式車上主体列車制御システムの走行試験を公開

https://travel.watch[...]

2015-10-19

[129]

문서

通達 : 「自動列車停止装置の設置について」 昭和42年鉄運第11号 (1967/01発)「自動列車停止装置の構造基準」

[130]

문서

JR各社を含む全鉄道事業者を対象としている。また、この省令の施行により従来の普通鉄道構造規則、鉄道運転規則、新幹線鉄道構造規則、新幹線鉄道運転規則は廃止された。

[131]

journal

京阪形ATSについて

電気車研究会

1969

[132]

PDFlink

ATS(自動列車停止装置)システムの全面更新計画について

http://www.keihan.co[...]

[133]

PDFlink

京阪線 深草駅〜出町柳駅間で新型ATSの使用を開始します

http://www.keihan.co[...]

[134]

PDFlink

安全報告書2021

https://www.keihan.c[...]

[135]

문서

東京地下鉄道千代田線建設史

[136]

journal

西鉄形ATSについて

電気車研究会

1969

[137]

문서

変周式の基本構造は、故障状態でも不動作が無い(車上側が反応する)ことを第一の設計要件とし、地上子の電子回路に故障しやすい電源および能動素子(トランジスタやリレーなど)を必要とせず、受動素子(RLC等)のみを使用しかつ無電源で動作する方式として、旧国鉄の技術陣が発明した

[138]

문서

東京地下鉄道有楽町線建設史

[139]

문서

T-DATCで用いる車内信号表示灯の一部をATS表示灯と共用している

[140]

문서

従来の照査速度の信号によるATSブレーキの場合は、常用最大ブレーキが作動する。

[141]

서적

都営地下鉄建設史 - 1号線 -

[142]

문서

[143]

웹사이트

京成電鉄『安全報告書 2015』

http://www.keisei.co[...]

京成電鉄株式会社

2016-04-25

[144]

간행물

多情報パターン制御式ATS『C-ATS』装置 - 相互直通運転に対応した地上データベース方式 -

日本鉄道電気技術協会

2008-10

[145]

논문

多情報パターン制御式ATS『C-ATS』の概要

レールアンドテック出版

2007

[146]

문서

[147]

웹사이트

安全報告書 2015

http://www.hokuso-ra[...]

北総鉄道株式会社

2016-04-25

[148]

웹사이트

浅草線C-ATS全線運用開始について

http://www.kotsu.met[...]

東京都交通局

2011-02-23

[149]

웹사이트

新型ATS「C-ATS」を一部区間で使用開始(12/6〜)

http://www.shinkeise[...]

[150]

PDF

2017 静岡鉄道株式会社 安全報告書〈鉄道〉 p.12

https://www.shizutet[...]

[151]

PDF

京阪線 深草駅〜出町柳駅間で新型ATSの使用を開始します

https://www.keihan.c[...]

[152]

PDF

平成28年度 鉄道設備投資計画について

https://www.keihan.c[...]

[153]

간행물

[154]

뉴스

新型自動列車停止装置(D-ATS-P)の全線設置が完了

http://www.odakyu.jp[...]

2015-09-11

[155]

뉴스

私鉄 より安全で効率的な列車運行を追求

交通新聞

2009-10-16

[156]

간행물

信号・通信設備の概要

2010-01

[157]

간행물

JR、民鉄のATS (6) ―東武鉄道のATS―

2011-04

[158]

문서

[159]

서적

アジアの鉄道18か国

吉井書店

[160]

간행물

鉄道ピクトリアル

[161]

웹사이트

ATS装置 (Yookyung Control Co.,Ltd)

http://www.ykcontrol[...]

[162]

웹인용

ATS(열차자동 정지장치)

http://www.kric.go.k[...]

2022-02-20

[163]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com